- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Границы и безграничность развития науки

Первая и наиболее бросающаяся в глаза особенность научно-технического прогресса — это необычайное ускорение темпов его развития. На протяжении последних 100 лет наука внесла в жизнь человечества больше революционных изменений, чем выпало на его долю за всю предшествующую историю.

Электричество, железные дороги, автомобили, телефон, самолеты, телеграф, кино, радио, телевидение — все эти достижения науки, которые в корне изменили условия нашего существования,— вошли в быт на протяжении жизни всего лишь одного-двух поколений. Еще живы люди, которые наблюдали за пер выми полетами «аппаратов тяжелее воздуха», присутствовали на первых сеансах кинематографа, а их внуки уже совершают космические полеты.

«Боже мой,— восклицает Валентин Катаев в повести «Трава забвенья»,— я еще помню лучину! А ведь только что по телевизору с нашего искусственного спутника передавали панораму Луны!».Имеется возможность довольно четко определить время, с которого ускорение темпов научно-технического раз вития стало особенно ощутимо: это начало первой индустриальной революции. До нее от одного технического новшества до другого могли пройти целые столетия или даже десятки столетий.

Техника развивалась на основе эмпирических знаний и накопленного опыта, что обеспечивало лишь медленную ее эволюцию в рамках уже найденных и освоенных принципов. Человек в борьбе с природой мог рассчитывать главным образом на свои весьма ограничен ные физические возможности.

Первая индустриальная революция характеризовалась тем, что два основных потока человеческой деятельности — труд производственный труд интеллектуальный,— которые до этого почти не соприкасались, устремились навстречу друг другу. Благодаря сращению науки с производством человек начал использовать в борьбе с природой познанные ее закономерности, противопоставлять природе «скрытые» силы самой природы.

При этом открылись поистине безграничные возмож ности для наращивания научно-технического потенциала. Сращение с материальным производством живитель нейшим образом отразилось на самой науке, послужило стимулом к ее ускоренному росту.

Причем, как уже отмечалось, чем шире теоретический фундамент уже достигну тых знаний, тем больше возможностей для появления но вых знаний, тем успешнее и стремительнее движение теоретической мысли вперед. Эту закономерность Ф. Энгельс подметил еще в 40-х годах прошлого века. В «Диалектике природы» он выразил ее математически точной фразой: со времен Коперника развитие науки «усиливалось, если можно так выразиться, пропорционально квад рату расстояния (во времени) от своего исходного пункта».

Современная наукометрия подтверждает факт ускорен ного развития науки. Известный американский исследователь науки Д. Прайс обосновал на большом фактическом и статистическом материале факт экспоненциального ро ста науки, согласно которому наука в течение двух или трех столетий растет по закону сложных процентов, умножаясь на какой-то постоянный коэффициент в равные пе риоды времени.

Согласно этому закону такие параметры развития науки, как число ученых и количество публика ций, удваиваются за период от 10 до 20 лет. Десятилетний период удвоения публикаций получается в том случае, если качество научных работ не учитывается, если же учитываются научные труды только очень высокого качества, то период удвоения приближается к 20 годам.

Число выдающихся физиков удваивается каждые 20 лет, в то время как число бакалавров — каждые 15 лет, а число ин женеров — каждые 10 лет.

Из этого закона следует факт, поражающий наше вооб ражение: от 80 до 90% числа всех когда-либо живших уче ных нового времени являются нашими современниками!

Мы стоим не только «на плечах», как выразился в свое время Ныотои, интеллектуальных гигантов, но и плечом к плечу с ними, ибо большая часть всемирной научной ра боты в количественном отношении была произведена на па мяти живущего поколения.

Из закона экспоненциального роста науки следует так же, что в ближайшие 10—20 лет в науке предстоит сделать столько же, сколько было совершено со времени Коперника и Ньютона. Те великие достижения науки, которыми мы сейчас так гордимся, через пару десятилетий будут рас сматриваться с такой же интеллектуальной высоты, с ка кой мы смотрим сейчас на достижения ученых XVII— XVIII вв.

Ускоренным темпам развития науки соответст вуют темпы, с которыми идет устарение уже добытого знания, его «моральная амортизация». Это дает некоторое, хотя и неточное, представление о лавинообразном потоке научной деятельности, о ее грандиозных перспективах.

Как ни впечатляющи цифры Д. Прайса, свидетельст вующие о необычайном росте количественных параметров науки, следует признать, что они совершенно недостаточ ны для характеристики роста науки в нашей стране.

Рассмотрим один из основных показателей — рост чис ла научных работников (в тыс.):

Мы видим, что период удвоения отнюдь не оставался в истории нашей науки постоянным. С 1914 по 1926 г. прирост числа ученых очень незначителен. Следует удив ляться, что он вообще имел место в это время тяжелых испытаний для страны.

Зато в нормальных условиях социадиетического развития (с 1926 по 1940 г.) прирост ученых шел невиданно быстрыми темпами, их количество удваивалось каждые пять лет, т. е. шло по крайней мере вдвое быстрее, чем в наиболее развитых капиталистических стра нах мира.

Следующий период удвоения, совпавший с Ве ликой Отечественной войной, составил, очевидно, 12— 13 лет. За десятилетие с 1950 по 1960 г. число ученых воз росло более чем вдвое. Особенно быстро количество науч ных работников растет с конца 50-х годов. Здесь период удвоения составляет от пяти до шести лет.

Д. Прайс полагает, что мы переживаем в настоящее время переломный момент: а именно момент, вскоре после которого последует выполаживание кривой, характеризую щей рост науки, иначе говоря, затухание темпов ее развития.

«В пределах жизни одного человеческого поколения наука должна будет отказаться от традиционного экспо ненциального роста и приблизиться к критической точке, маркирующей ее переход к старческой дряхлости». Од ним из признаков «насыщения» науки Прайс считает то обстоятельство, что в США ученые и инженеры уже составляют около 2 % рабочей силы.

Д. Прайс утверждает, что в США, СССР и некоторых странах Европы примерно с 1950 г. рост количества науч ных работников и литературы все более и более отстает от средних темпов, какими этот рост осуществлялся в те чение последних трех столетий. Можно с полной определенностью сказать, что но крайней мере в отношении СССР этот вывод Прайса совершенно не соответствует дей ствительности.

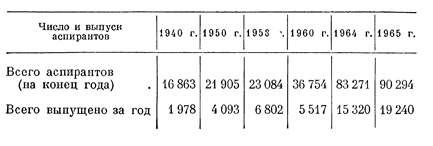

В СССР научных работников больше, чем в США (см. очерк тринадцатый). По логике вещей, мы должны были бы находиться ближе всего к «порогу насыщения». Есть ли какие-нибудь факты, указывающие на это? Помимо того что темпы роста числа научных работников у нас почти вдвое превышают темпы их роста в США, есть основания считать, что высокие темпы роста сохранятся и в будущем. Об этом свидетельствует, в частности, рост количества на ших аспирантов, показатель, косвенно характеризующий потенциальный рост научных работников.

Из таблицы явствует, что за последнее пятилетие число обучающихся аспирантов выросло у нас почти в 3 раза, а число окончивших аспирантуру — более чем в 3 раза. К тому же следует учесть тенденцию к постоянному увеличению численности обучающихся в наших высших учеб ных заведениях.

Специалисты Госплана СССР полагают, что уже к 1980 г. число студентов в вузах Советского Сою за достигнет 8 млн. человек (если не больше). Для их обучения потребуется примерно 600 тыс. преподавателей и профессоров, т. е. почти столько же, сколько составляет ныне численность всех научных работников. Не исключено, что к концу XX в. в повестку дня у нас встанет вопрос о всеобщем высшем образовании. Реализация этой великой гуманистической задачи потребует усилий многомиллионной армии преподавателей высокой научной квалификации.

Незначительное снижение темпов роста ученых воз можно в ближайшие два-три года вследствие того, что сей час в науку вступает поколение, родившееся в годы войны. К началу 70-х годов темпы роста, вероятно, снова несколько возрастут. Но вряд ли они превысят максимальную точку — удвоение за пять лет.

Если некоторое выполаживание кривой, характеризую щей рост числа научных работников в СССР, и произойдет в последующие десятилетия вследствие того, что упор бу дет делаться не на экстенсивный, а на интенсивный путь развития науки, то во всяком случае в границах нынешнего мирового стандарта (удвоение за 10 лет). Это означает, что к концу века в стране будет насчитываться не сколько более 10 млн. научных работников. Цифра вполне умеренная, учитывая усиление роли науки во всех сферах жизни общества. Во всяком случае, о «потолке» в развитии науки она никак не свидетельствует.

В принципе число работников науки будет расти, пока но приблизится к числу всего работоспособного населения земли. Можно предполагать, что это произойдет в XXII в. Такое предположение представляется невероятным. Но вдумаемся в логику цифр и фактов.

Если мы хотим получить представление о перспективах роста сферы научной деятельности в целом, то должны учитывать не только научных работников, но и научно- вспомогательный персонал, всех занятых производством научного знания. В 1966 г. в науке и научном обслуживании было занято 2 млн. 741 тыс. человек.

Для социального прогнозирования развития науки важно иметь в виду, что общее число людей, занятых в ней, должно расти несколь ко быстрее, чем число научных работников.

Наука становится все более видной отраслью народного хозяйства. В ней занято больше людей, чем, например, в таких развитых областях, как железнодорожный транспорт или связь.

К тому же наука растет быстрее, чем любая другая отрасль народного хозяйства.

Темпы роста занятых в науке и научном обслуживании несравнимы даже с наиболее сильно растущими сферами народного хозяйства (строительство, здравоохранение, просвещение), они превосходят их в 2—3 раза. За четверть века (с 1940 по 1965 г.) количество занятых в науке и научном обслуживании возросло более чем в 7 раз, в то время как число занятых в промышленности лишь удвоилось, в здравоохранении выросло в 2,8 раза, в просвещении — в 2,4, в строительстве — в 3,4 раза.

В соотношении отраслей народного хозяйства намечаются новые коренные преобразования, сравнимые по сво ему значению с наиболее значительными из тех, которые имели место за всю историю человечества. Человечество не раз переживало ломку сложившихся укладов жизни и производства.

Прежде всего следует сказать о переходе от охотничьего и кочевого образа жизни к оседлому земле делию как главному виду производительной деятельности. Этот переход, длившийся в истории общества целые тысячелетия и не завершившийся у многих народов Африки, Латинской Америки и по сей день, некоторые исследователи называют аграрной революцией.

Все великие цивилизации прошлого были аграрными цивилизациями, основывались преимущественно на землсдельческом труде подавляющего большинства населения. И это продолжалось в Западной Европе вплоть до конца XVII в., когда бурное развитие торговли, ремесла, мануфактуры увенчалось первой индустриальной революцией.

Первая индустриальная революция имела исток в коренном изменении технологического способа производства, т. е. прежде всего способа соединения человека и техники. Преобразование орудия ручного труда в рабочую машину повлекло за собой, как мы уже видели, изменение функций трудящегося.

Труд из ручного, ремесленного, индивидуального превратился в непосредственно общественный, механизированный процесс труда. Этот факт вызвал грандиозные и далеко идущие преобразования в социальной и экономической структуре общества. Земледелие пе рестало задавать тон в экономической жизни страны. Крестьянин сгонялся со своего надела и превращался в фабричного рабочего. Основными классами общества стали уже не феодалы и зависимые крестьяне, а буржуа и про летарии со всеми вытекающими отсюда последствиями по литического характера.

Вторая индустриальная революция, берущая исток в автоматизации производства, означает новое кардинальное изменение рода деятельности трудящихся масс, переход к новому хозяйственному укладу жизни. Промышленность, бывшая ведущей отраслью хозяйства, примерно с середины нашего столетия начинает сдавать свои позиции в наиболее развитых странах.

Это выразилось прежде всего в снижении темпов прироста населения, занятого в промышленности. Абсолютное число занятых в промышленности все еще продолжает расти, но удельный вес их по отношению к общему числу трудящих ся падает. В 1940 г. промышленно-производственный пер сонал нашей страны составлял 38,3% всех рабочих и служащих, в 1950 г. его численность снизилась до 37,8, а в 1965 — до 35,1% 12.

Процессы комплексной механизации и автоматизации производства ускорят в ближайшие десяти летия эту тенденцию, которая захватит в еще большей сте пени сельское хозяйство, а также транспорт и связь, т. е. все производственные отрасли народного хозяйства.

Часть высвобождающейся рабочей силы найдет себе применение в интенсивно растущей сфере услуг. Эта сфера труднее поддается автоматизации, во всяком случае в течение XX в. вряд ли можно рассчитывать на полную замену человека техникой в парикмахерских, ресторанах, магазинах и пр. Затем, видимо, последует сужение и сферы услуг.

Популярность различных автоматов в этой сфере и распространение системы самообслуживания убеждают нас в этом. Остаются такие области, как здравоохранение, просвещение, наука, искусство, административно-управленческий аппарат. Что касается последнего, то в коммунистическом обществе организаторские и управленческие функции перестанут быть профессиональными, кроме того, для их выполнения потребуется высокая научная подготовка. Разновидностью научной деятельности станут (и уже сей час становятся!) здравоохранение и просвещение. Подлинный врач, как и хороший педагог, не может не быть исследователем.

Хотя поликлиники и школы отнюдь не чураются нови нок технического прогресса, но здесь в пределах предвидимого будущего техника будет играть чисто вспомогатель ную роль. Характер труда педагога и врача в высшей степени человеческий, ибо предметом их деятельности служит сам человек, и в высшей степени творческий, так как каждый человек — индивидуальность, методы стандартизации меньше всего здесь применимы.

Новая медицинская тех ника и техника обучения позволят выявить этот характер труда, позволят ему в полной мере проявиться. Надо на деяться, что через два-три десятилетия врач, не ведущий научно-исследовательской работы, не дающий творческой продукции, будет столь же нежелательным явлением, как «почивший на лаврах» доцент современного вуза.

Мы идем к тому, что даже для преподавания в начальной школе и для работы воспитателем в детском саду потребуется уро вень развития современного доктора наук. (Профессор П. Я. Гальперин, давно уже ведущий интересные исследования психологии детей в раннем возрасте, добавит, очевидно, что именно детсадам и яслям следовало бы в пер вую очередь придать престиж научных учреждений.)

Возможности роста числа людей, занятых в этих областях, представляются на современном этапе неисчерпаемыми. Все сказанное убеждает нас в том, что в последнюю треть века следует ожидать существенного повышения роли и престижа так называемых непроизводительных от раслей. Тенденция к такому изменению прослеживается уже давно. Удельный вес непроизводственной сферы возрос за чет верть века почти вдвое (с 11,7 до 20,0%).

Значительным является факт, что особенно интенсивно шел рост тех не производственных отраслей, которые связаны с творче ской деятельностью,— просвещения, здравоохранения, искусства, науки (с 5,9 до 13,8%). Даже если исходить из того, что динамика изменений в соотношении производственной и непроизводственной сфер сохранится прежней, а не усилится, то к концу столетия в собственно материальном производстве будет трудиться лишь 50% всех занятых в народном хозяйстве.

Если заглянуть дальше (а такое даже очень далекое «заглядывание» путем мысленного развития существую щих тенденций необходимо не только в фантастической ли тературе, но и в целях правильной научной ориентации), то мы уже не увидим теперешних заводов и фабрик, этой основной арены производственной деятельности людей.

Став полностью автоматизированным, т. е. полностью тех ническим, материальное «производство» перестанет быть производством в том смысле, в каком этот термин мы не пременно связываем с непосредственной деятельностью людей. Общественное производство грядущего будет скла дываться из творческой, поисковой деятельности людей, занятых главным образом в сфере науки, и из автомати чески функционирующей системы технических устройств, обеспечивающей изобилие материальных благ.

Автоматизированные заводы и фабрики будущего фан тасты и социологи нередко рисуют в виде «светлых, про сторных корпусов», где «много зелени и солнца». Но пол ностью автоматизированное производство будущего, скорее всего, будет представлять нечто прямо противоположное, так как и свет, и простор, и зелень нужны рабочим, но аб солютно ни к чему кибернетическим устройствам. Не естественнее ли предположить, что человечество, дабы не загрязнять атмосферу и не загромождать планету, перенесет автоматическое «производство» материальных благ под землю или под воду, а зеленью и солнцем будет вдоволь наслаждаться на ее поверхности?

Автоматизированная техническая система, занятая вы работкой материальных средств существования, уже пере станет играть ту роль в жизни человеческого общества, которую играло непосредственное производство материальных благ в ранние периоды жизни общества, в периоды его предыстории. В противном случае пришлось бы при знать ведущую роль «роботов», производящих материальные блага, по отношению к научной, «непроизводительной» деятельности человека.

Техническая система, обслуживающая материальные потребности человека, станет лишь частью научного про изводства, лишь его подчиненным моментом. Она явится институтом исполнительным, т. е. сферой практической реализации новых научных идей, в то время как науку можно будет назвать, так сказать, институтом законодательным.

Еще до того, как материальное производство полностью автоматизируется, непосредственный физический труд в процессе производства имеет тенденцию уступить решаю щую роль в жизни общества интеллектуальной деятельности, научному труду. Эту тенденцию с поразительной прозорливостью отметил еще К. Маркс в подготовитель ных рукописях к «Капиталу».

Он писал, что непосредственный труд и его количество как определяющий принцип производства количественно сводится к меньшей доле, а качественно превращается «в момент хотя и незаменимый, но второстепенный, по сравнению с всеобщим научным трудом, технологическим применением естествознания».

Во времена Маркса тенденция эта проявлялась как потенциальная возможность, заложенная в зародыше в самом характере крупного машинного производства; в наше время она начинает проявляться реально, поскольку непосредственный физический труд сокращается, а труд научный возрастает.

Уже в предвидимом будущем в распределении людей, занятых в материальном производстве, произойдут большие изменения. Профессии, связанные с тяжелым физическим трудом, с выполнением бездумных механических опе раций, отомрут. Преобладание получат инженерно-технические профессии, связанные с ремонтом, наладкой, регу лированием сложной кибернетической аппаратуры и с разработкой новой техники, ее конструированием. Выполнение этих функций будет приближаться, по существу, к разновидности научно-исследовательской деятельности.

Наука явится со временем не только доминирующей, но и- всеобщей формой производительной деятельности, тогда как искусство станет всеобщей формой эстетической деятельности. При этом грани между ними будут очень ус ловны (см. очерк семнадцатый).Западные исследователи науки, обосновывая ограниченность ее развития в будущем, в качестве наиболее вес кого аргумента выдвигают соображение, что лишь очень небольшое число людей способно к научной деятельности.

Д. Прайс приводит данные (основанные на системе тес тов), что сегодня в науке используется только 1 из 25 че ловек, способных к науке вообще, и 1 из 5 человек, спо собных стать выдающимися учеными В идеальном случае, по его мнению, в науке не может быть занято более 8% населения из-за неспособности большинства людей к этому роду занятий. Однако Прайс полагает, что никогда даже этот весьма ограниченный резерв наука не сможет реализовать, так как талантливые люди нужны и в дру гих областях.

Доводы очень уязвимы. Прежде всего потому, что они исходят из неизменности тех общественно-экономических условий, которые позволяют выявить и воспитать определенный уровень способностей.

Способности могут быть и должны быть развиты. Как можно судить о наличии спо собностей к научной работе у людей, которые не имеют даже понятия об этой работе? Из истории нашей страны известно, что народники в XIX в. считали русских крестьян абсолютно неспособными к фабричной работе и доказывали поэтому, что индустрия в России не получит распро странения. Мы видим, что вышло из этих пророчеств. Не так ли обстоит дело и со способностями к науке?

Научная деятельность долгое время была (а в капиталистических странах и есть) социальной привилегией избранных. На ней все еще лежит некоторый ореол элитарности, кастовости, исключительности, который гипнотизирует западных ученых, побуждает возводить неприступные храмы-крепости для богини мудрости, куда вход не посвященным закрыт от века и навсегда. Исторические успехи нашей страны в области науки объясняются глав ным образом тем, что Октябрьская революция распахнула двери этого храма для широких слоев рабочих, крестьян, служащих.

Другая основа для выводов об ограниченности людских ресурсов науки состоит в неисторическом подходе к самой науке. Молчаливо предполагается, что научная деятель ность всегда останется той, какой мы ее знали. Но это не так. Научная деятельность будущего, охватывая все сферы жизни общества, будет несравнимо более разнообразной, чем сейчас, потребует применения широчайшего спек тра человеческих способностей, в том числе и способно стей, связанных с использованием физической силы, сноровки, умелости, ловкости рук.

Наука потребует не только кабинетных мыслителей, но и смелых экспериментаторов, предприимчивых организаторов, отважных путе шественников, покорителей космических пространств, тонких знатоков человеческих душ, безрассудных фанта зеров, блестящих ораторов, одухотворенных поэтов, роман тических мечтателей. Не исключено, что все эти качества будут сочетаться так или иначе в каждой личности.

Перестав быть особой профессией, наука вберет в себя лучшее из всех когда-либо существовавших профессий. Вместе с тем, естественно, станет анахронизмом и само понятие «наука».Таким образом, начинающаяся ныне вторая индустриальная революция вносит, как мы видим, новое коренное изменение в уклад хозяйственной жизни. Вытесняя рабо чих из сферы физического труда в область интеллектуальной деятельности, автоматизация ломает сложившуюся в результате первой индустриальной революции структуру современного общества, она все более перелагает основные производственные функции на те слои интеллигенции, ко торые ранее сколько-нибудь существенной роли в производственном процессе не играли.

Идеал коммунистического общества — сделать всех сво их членов высокоинтеллигентными, всесторонне развиты ми творческими личностями — полностью соответствует тенденции второй индустриальной революции, в результате которой наука из фактора производственного процесса превратится во всеобщую производительную силу, в ре шающую сферу человеческой деятельности.

Говоря словами Дж. Бернала, эра фабричной промышленности в качестве главного занятия человека подходит к концу. Вместе с тем подходит к концу крайне непроизводительное, расточительное использование человека преимущественно как обладателя физической силы. Общественное производство, построенное на основе использования всемерно развитых интеллектуальных способностей всех членов общества, будет несравнимо более эффективным. Шесть тысяч лет назад человечество сделало скачок в своей истории, начав переход к сельскохозяйственному об разу жизни.

Двести лет назад оно вступило в новый пе риод — эпоху индустриального развития. Ныне, подходя к рубежу третьего тысячелетия нашей эры, мы оказываем ся у порога второй индустриальной революции, которая призвана довести процесс индустриализации хозяйства до его логического конца (т. е. устранить человека из техно логического процесса), сделать его всеохватывающим (т. е. поставить на рельсы развитой индустрии не только промышленность, но и сельское хозяйство, строительство, транспорт, сферу бытового обслуживания, управления и даже сферу науки), сделать его глобальным (т. е. охватить все страны и все народы без исключения).

Вместе с тем вторая индустриальная революция означает переход к новой цивилизации. Последнюю, в отличие от аграрной и индустриальной, можно назвать сциентистской цивилизацией. Эту грядущую цивилизацию Маркс и Энгельс характеризовали как период подлинной истории человечества, как коммунистическое общество.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)